相続・事業承継対策シリーズ第一回 「自社株贈与」

相続・事業承継対策シリーズ 第一回 自社株式贈与(1)

一級ファイナンシャルプランニング技能士 田中久和

株式会社 相続・事業承継研究所 代表取締役

株式会社 アンセルコンサルタンツ神奈川 代表取締役

今回から「相続事業承継対策」をテーマに、月1回・12回のシリーズとして執筆させて頂くこととなりました。最後までお読み頂けますと幸いに存じます。

一口に相続・事業承継といっても、企業オーナーの皆様にとっては、後継者の育成・個人資産の分割・相続税の納税など多岐に渡るものです。その中で、普段クライアント先が、ダイレクトに興味があるのが税金の対策です。税金の話は数字で明確になることが多く、それゆえに税金の節税・減税に対策が偏ってしまっている事例が多々あります。しかし、その問題はさておき、あえて、初回は多くの方が興味あると思われるこの分野から入っていきたいと存じます。

相続税の税金対策のなかで、株価を引き下げてから株式を贈与するという方法があります。株価の引き下げの方策についてはシリーズの中で詳述するとして、今回は、まず贈与そのものの目的(メリット)から述べさせて頂きます。

株式贈与の目的は3点あると考えられます。1点目は、

①生前に贈与をすることで、後継者の経営権を安定させやすくなるという点です。現経営者兼オーナーが目の黒いうちに、一定の株を保有させることが出来れば、経営権の安定化にプラスになるということは、論述するまでもないことでしょう。2点目は、②後継者の経営者としての自覚が高まるという期待です。「株主=経営者」が普通の中小企業では、申告書の株主名簿に載るだけでも、一定の効果が期待できます。3点目は、③税金の節税対策です。贈与をすれば、贈与税が掛かりますが、将来かかるであろう相続税よりも税額が少なければメリットがあるということです。今回のテーマはこの3点目です。

検証のためにまず、相続税や贈与税がどの程度かかるのかを把握する必要があります。

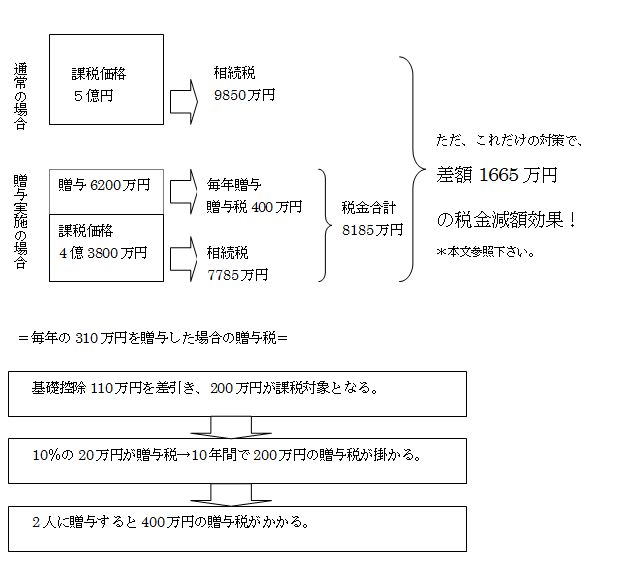

贈与税からご説明致します。特別な制度を除き、贈与は年毎申告なのですが、その際の税額計算上の基礎控除が110万円です。これは、年間110万円までの贈与は、税金がかからないことを意味しています。2人の子供に毎年110万円の贈与を10年間続けると、2200万円が無税で財産移転ができます。さらに、基礎控除後の贈与額200万円までは10%の税率です。つまり、310万円の贈与をした場合、110万円が非課税で、残りの200万円に対して、10%(20万円)の贈与税が掛かると言う訳です。この枠を使い、年間310万円の贈与を2人の子供にした場合、10年間で6200万円の財産移転を行えます。その際の贈与税は、総額400万円です。

一方相続税はどうでしょうか。以下の設例でご説明致します。

(設例)課税価格:5億円 相続人:配偶者と子供2人 法定相続分通りに遺産分割

相続税は、2次相続までを考える必要があります。2次相続というのは、相続の後、配偶者が死亡した場合の相続のことです。単純計算すると、1次相続で5850万円・2次相続で4000万円かかります。合計すると9850万円となります。5億円に対して、約20%弱の税率です。先ほどの贈与税は、310万円までは10%の税率でしたので、20%→10%の減税効果というイメージに思われるかもしれませんが、実際にはもっと大きな効果があります。

具体的に計算してみますと、5億円の財産の内、毎年310万円を2人に贈与し、10年間で6200万円を贈与したとします。その際の贈与税は前出のとおり400万円です。

では、相続税はというと、5億から6200万円を贈与したので、課税価格は4億3800万円となります。1次相続で4715万円・2次相続で3070万円、合計で7785万円になります。5億円の場合9850万円でしたので、差額は、2165万円です。つまり、400万円の贈与税を払えば、相続税が2165万円減額されるということになります。実額収支は1765万円のプラスです。先ほどのイメージとは大きく異なることがお分かりでしょう。これは、相続税も所得税と同じで累進課税となっているからで、5億→4億3800万円の減額された部分は、30%~40%の税率が適用されているからです。

実務上では、贈与する際の株価算定にコストが掛かりますし、株価が変動することも勘案しなければなりません。(株価が贈与後上昇すればメリット大)また相続前3年間の贈与については、相続税の計算上、加算されることなども覚えておかれるといいでしょう。昨年から施行されている相続税・贈与税の(80%)納税猶予制度を利用した場合との比較検討なども必要です。

ただ、遺産総額の額にもよりますが、最高50%の相続税を避けるために10%の贈与税を払いましょうという対策ですので、不確定要素があるにせよ、直感的に効果の大きさはご理解頂けるのではないでしょうか。

110万円の基礎控除(非課税)の枠で実施されているケースは時々ありますが、10%枠までを使った対策を実施されているケースはほとんど見受けられません。先に税金を払うという点がデメリットと言えますが、期間をかけて、毎年贈与することで得られるメリットは多大です。

実施するかどうかはともかくとして、長期にわたる対策ですので、早期に少なくとも検討しておかれることをお勧め致します。

今回は、毎年の株式贈与のメリットについて述べさせて頂きましたが、次回は贈与の際の税法/民法上の注意点についてご案内致します。

相続・事業承継対策シリーズ第二回 自社株贈与(2)

第二回 自社株式贈与(2)

前回は、自社株に限らず相続財産を生前贈与する場合、年間110万円までの贈与は税金がかからず、年間310万円までが贈与税10%の枠であることと、それを有効に活用した場合の効果をお話し致しました。今回は、自社株を贈与する場合の「注意点」を中心にお伝え致します。

①自社株の評価が必要

贈与する場合の株価(贈与額)の算定方法は、国税庁の通達で定められています。できるだけ安い価額で贈与したいところですが、適正な価額で贈与しないと、差額が「贈与にみなされる」など、問題が生じます。株評価は専門家(税理士・会計士)に依頼することをお勧め致します。顧問の税理士さんが対応できればベストですが、法人税が専門(通常の顧問契約や決算書類作成)で、相続などをあまり扱ってない方もいらっしゃられます。不慣れな業務の場合、評価自体を引き受けてくださらなかったり、報酬が高めなったりすることもあります。顧問でなくても資産税を専門にしている税理士・会計士さんに依頼した方がかえってコスト安で済む事も多いようです。

②特別受益財産となる

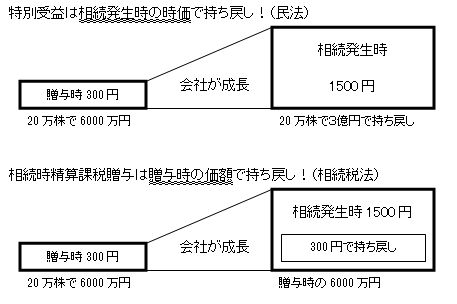

贈与株式は、税法上は3年以上経てば相続財産から外れるのですが、民法上では、経過期間に関わらず特別受益財産として相続財産に加算されます。法律番組などでよくある話ですが、遺産分割の兄弟間の話し合いで、「特別に海外留学させてもらった兄弟の取り分を減らす。」というような話があります。贈与された自社株式も同じです。遺産分割の時に持ち戻しになりますので、生前に贈与して後継者の財産になっていたとしても遺産分割の際には考慮されるということです。しかも、贈与された時の金額でなく、相続発生時の金額なので注意が必要です。後継者の遺産取得割合が多くなり、法定相続分や遺留分に影響するケースも多々あります。

設例)後継者が社長に就任時、価額300円で20万株贈与(総額6000万円)20年後に先代社長が亡くなる。その時、株価は5倍(1500円)になっていた。

→この場合の後継者の特別受益は、6000万円ではなく、3億円。

→後継者は自社株以外の財産を取得できなくなり納税ができなってしまった。

上記の設例は、極端な例ですが、いずれにしろ、相続税の対象にはならなくても、遺産分割の際には、時価で特別受益財産として相続財産に持ち戻されるということです。贈与の計画を立てる際に、このことを理解し、考慮しておくことが必要です。

③暦年課税贈与と相続時精算課税贈与

贈与の方法は、通常2通りあります。暦年課税贈与と相続時精算課税贈与です。(自社株に関しては、経営承継円滑化法で定められた納税猶予制度を使ったやり方もあります。)まず、暦年贈与が基本です。これは、前回説明したように年間110万円まで非課税、310万円まで10%以下の税金で贈与ができるので、これを利用して相続税よりも安くなるように少しずつ贈与していく方法です。相続時精算贈与は「選択ができる特例」のようなものです。2500万円までの贈与は非課税です。ただし、将来相続が発生すると贈与時の価額で相続財産に加算されます。2500万円を超えた分は、20%の贈与税がかかりますが、相続時に支払った贈与税分が相続税から控除されます。一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税には戻れません。つまり、毎年の110万円の基礎控除も310万円までの10%での贈与のメリットも使えなくなりますので注意が必要です。

相続時精算課税制度を有効に使うには、自社株式の評価額が下がった時に相続時精算課税制度を選択し一括贈与する方法が考えられます。その際に、当然評価を下げて贈与すればより有効です。そのためには、自社株の評価がどのようになされるのかを理解する必要があります。次回はこの点を中心にお伝え致します。

相続・事業承継対策シリーズ第三回 自社株の評価

第3回 自社株の評価

前回まで、自社株の贈与についての効果と注意点をお話し致しました。今回は、贈与の際の自社株評価を中心にお伝えいたします。 自社株を後継者に引き継ぐケースは、相続か贈与か譲渡(売買)です。この際、課税上の評価額が問題になります。相続か贈与の場合は相続税法、譲渡の場合は所得税法により評価方法が定められています。株に限らず、物品などの時価も基本的には需要と供給の関係から決定されますが、いわゆるオーナー経営者の持つ自社株式は、上場株のような取引相場がありません。しかし、贈与などの際の課税価額は時価を基にして計算致しますので、国税局は、算定基準として、「財産評価基本通達」を定めています。その中に自社株の評価方法も規定されているという訳です。 贈与相手とオーナーとの関係により評価方法は違いますが、ここでは、オーナーから後継者であるご子息に贈与をした場合を解説致します。

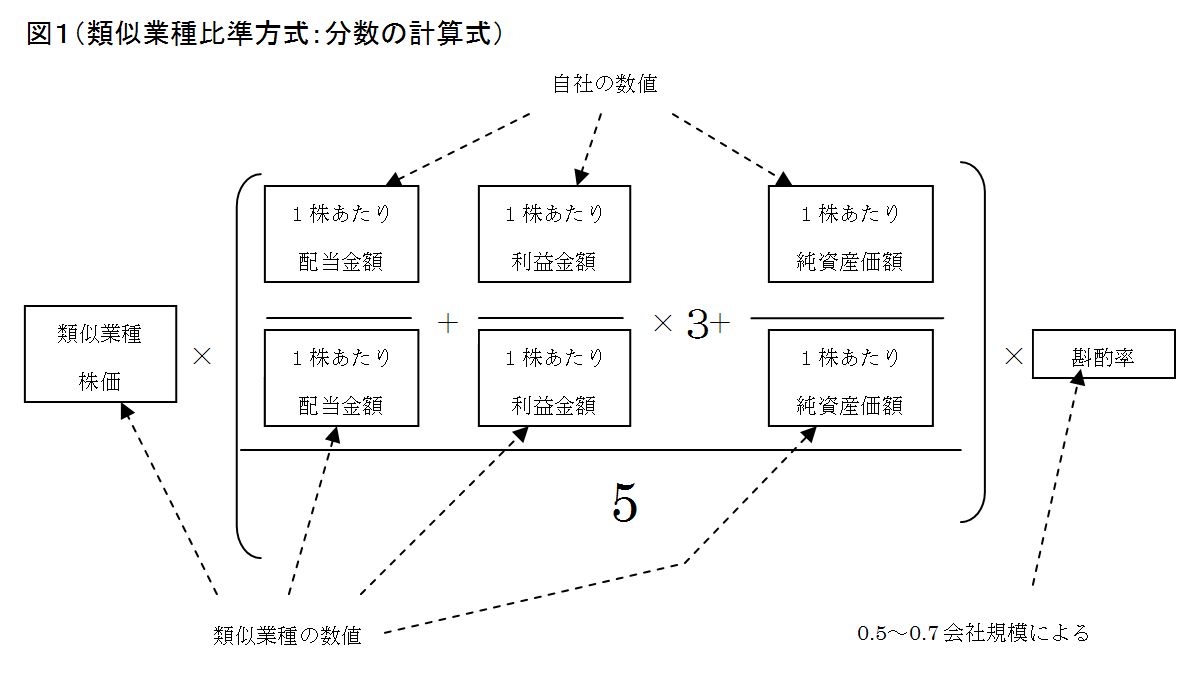

(いわゆる原則的評価方法)評価方法は2つあり、その評価額を併用するのが一般的です。

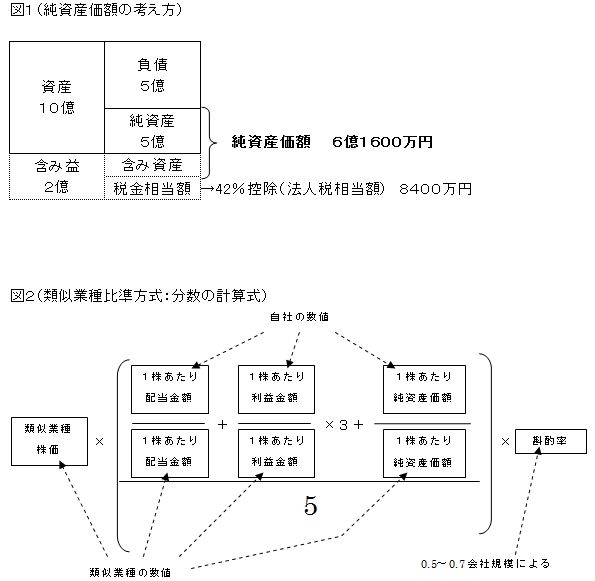

1つは、貸借対照表を元に実質的な純資産を算定する「純資産価額方式」。

もう一つは業種が類似する上場企業との比較から算定する「類似業種比準価額方式」です。以下それぞれ概要を解説いたします。

「純資産価額方式」貸借対照表を元に実質純資産を算出する方法貸借対照表の中で、含み益・含み損(簿価と時価の差額)のある資産を時価に算定し直します。

例えば、簿価額1000万円の土地が、時価で1億円などということもあります。また、生命保険の中には、時価(解約返戻金)が、簿価額を大きく上回り、数千万円~数億の含み益が潜在しているケースもあります。

例えば、それらを算定した結果(図1参照)、簿価10億円に対して、時価が12億円としますと、2億円が含み益ということです。貸借対照表の純資産額が5億円としますと、実質の純資産は7億と考えられますが、そう単純ではありません。それは、2億円の含み益は現出すると法人税が課税されますので、その分を差引かねばならないからです。割合は42%と決められており、2億円×42%=8400万円が「含み法人税」ともいうもので、実質の「含み純資産」は、2億-8400万円=1億1600万円となります。つまり、純資産総額は、6億1600万円となります。あとは、発行株式数で割り算をすると、一株あたりの株価が算出できます。

類似業種比準価額方式上場企業との比較から算出する方法比較の要素は、「配当」「利益」「簿価純資産」です。別掲の図2計算式を参照頂くとお分かり頂けると思いますが、特に、利益の比較が他の要素よりも3倍の影響があります。(×3となっています。)利益は、損益計算書ではなく法人税の申告所得を使いますが、非経常的な利益を除外するなど調整が必要です。現在利益の出にくい厳しい経済環境ですが、株価は下がりますので、株の贈与という点からいうと有利な状況と言えます。ちなみに比較する類似業種の株価や数値は、国税庁のホームページで見ることができます。

2つの評価方法を解説致しましたが、基本は純資産価額です。一般的に類似業種比準価額の方が低い評価になることが多く、会社の規模により純資産価額と併用できる割合が定められています。

従業員数、取引高、純資産額により大会社・中会社・小会社の規模判定を致しますが、例えば、従業員数100名以上の会社は大会社となり、類似業種比準価額100%で評価可能です。取引額(売上)3000万円、従業員数4名という会社は小会社と判定され、純資産価額50%類似業種50%の評価となります。詳細についてはここでは割愛いたしますが、大会社ほど類似業種比準価額の割合を大きく取れるしくみになっています。

贈与税や相続税の節税のために評価を下げることが一般的に考えられますが、「純資産価額」の引き下げは簡単ではありません。「類似業種比準価額」は、3つの要素(配当・利益・純資産)を圧縮することで評価下げが可能で、前述したとおり、利益は他要素の3倍の影響があります。利益引き下げには、含み損のある資産の売却や、会社分割や合併などが有効なこともあります。ただ、あからさまな引き下げをすると、租税回避行為として税務署長から更正処分を受ける可能性がありますので注意が必要です。

最後に、気をつけて頂きたいのは、当初申し上げた通り今回解説した評価は、あくまでも税金を計算する上での評価だということです。例えば、M&Aなどの場合の価格は、買い手と売り手の合意により決定されます。その際、国税局の通達の方式もひとつの基準にはなりますが、営業利益などの収益力を元に算定する方法が一般的です。 初回に申し上げたとおり、税金・贈与の話を中心にここまで解説致しましたが、次回以降、全般的な話と具体的な手法をご紹介致します。

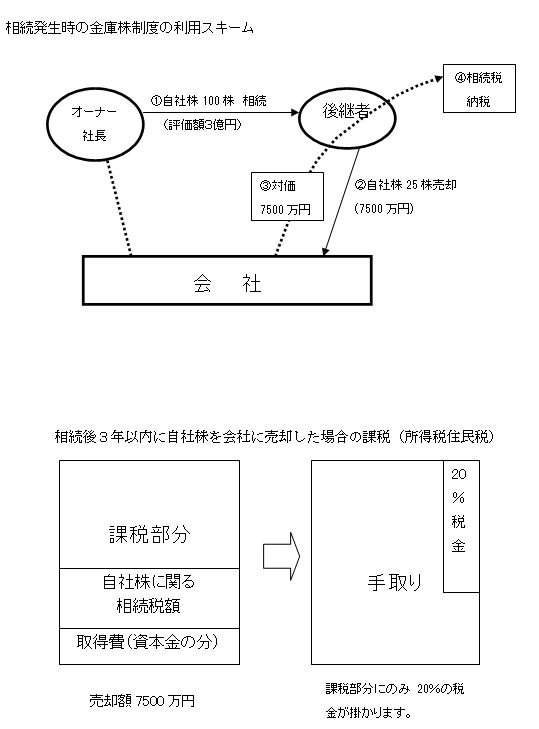

相続・事業承継対策シリーズ 第四回 金庫株制度

前回まで、自社株の評価と贈与について税金対策を中心にお話いたしました。節税的な話が多かったと思いますが、財産の承継という面で考えた場合、多額の相続税の支払いが事業の足かせとならないような納税資金の確保がより重要な課題といえましょう。今回は納税資金の確保という点で特に合理的な金庫株を使った制度についてお話致します。 (設例)・相続財産の評価額6億円(自社株3億円/自宅1億円/他不動産1億円/現金等1億円)・株は1株10万円で100株発行済(資本金1000万円)・相続人 配偶者・長男・長女 長男が後継者で、自社株を100%引き継がせようとすると、以下のような相続になります。 配偶者 自宅(1億円)現金半分(5000万円)長男 自社株(3億円)長女 その他不動産(1億円)現金半分(5000万円)

この設例のように、金融資産(現金等)の割合が少ないケースが多々あり、現金を相続できない長男は納税資金に困ることになります。典型的な事業承継の問題点の一つといえます。対策としては、昨年から施行されている経営承継円滑化法の融資制度の利用なども考えられますが、このような時に会社に資金があれば、金庫株制度の利用が有力といえるでしょう。

金庫株とは、自社の株主から自社の株式を会社が買い取った株のことで、買い取った自社株を金庫にしまっておくというイメージから名づけられているそうです。

会社が自分の会社の株を買うというのはわかりにくい話ですが、株主から買い戻すことで実質「減資」していると考えると分かりやすいかも知れません。買い戻した自社株は議決権などの権利はなく、決算書(B/S)には「自社株 △1,000,000」のように、純資産の部分にマイナスで表示されます。

この自社株を買い取る行為は、以前は限られた目的以外では禁止されており、金庫株として保有する期間も制限がありました。平成13年の商法改正以降、目的を問わず、かつ保有する期限もなくなりました。つまり、買い取った自社株(金庫株)は永久にそのままにしておいてもいい事になったのです。

設例に戻りますが、現金を相続していない長男が、相続した自社株を会社に売却し現金を得れば相続税の支払いをすることができます。概算で、長男の相続税負担額は、7500万円程度ですので、評価額3億円の自社株の内4分の1を会社に売却すれば相続税額分の現金を会社から得る事ができます。この制度の優れているところは、相続税の支払を会社に肩代わりさせられる点です。

一方で相続税額分の資金を会社から後継者が報酬として受け取り相続税に当てるという事も考えられます。この場合は報酬に対して通常の所得税・住民税が総合課税され、50%近くの税金がかることになるでしょう。また会社から貸し付けを受けるという方法も検討の余地があります。しかし、この場合も返済が必要で結局後継者に余分の報酬を払う事になり結果、やはり所得税住民税が多額にかかることになります。(この貸付については、会社に対して金利だけを払い、将来退職金を受け取るときに相殺するなどの方法が、状況によっては有効です。)

では自社株を会社に譲渡(売却)し対価を受け取った場合の税金はどうかというと、報酬として受け取る場合と比較して、非常に少ない所得税・住民税ですみます。設例の場合、つまり相続財産が6億円の場合、実質の課税は15%程度になります。細かい計算は割愛致しますが、負担した(する)相続税を経費として認めてくれる上に、長期譲渡所得として課税(20%)されるからです。さらにいうと、相続財産が多いほど相続税の税率は高くなりますので、10%程度まで実質の課税が下がる可能性があります。

このように、金庫株の制度を使うことで実質的に会社に相続税を支払わせることができ、安心して会社の内部留保をしつつ相続・事業承継対策を打つことが可能です。ただ、金庫株の買い取りは、剰余金分配可能額の範囲内に限られるなどの制約もありますので事前に専門家と

相談して計画を立てていかれるようにお願いいたします。

相続・事業承継対策シリーズ 第五回 会社分割を使った事業承継対策

1.会社分割を使った事業承継対策

兄弟で経営を分けたい場合や、株価が高く贈与・譲渡がしづらいケース、その他様々な状況で会社分割を活用するとスムーズな事業継承が可能になる場合があります。分割のパターンは親子会社・兄弟会社、新設分割・吸収分割など様々で、また、応用範囲の広い制度です。理論の詳細は別の書籍等に譲るとして、今回は、具体例を通して本質に迫ってみたいと思います。

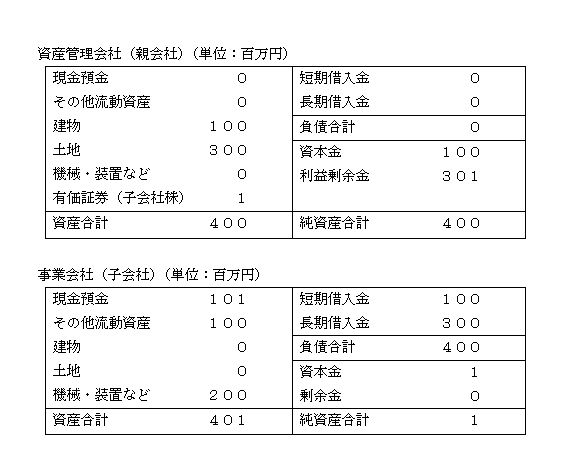

2.具体例 製造業を営むA社 総資産8億 負債4億 純資産4億 (別掲参照)

A社を資産の運用管理を目的とした資産管理会社(親会社)と、収益を実際に生み出す事業会社(子会社)に分割します。土地建物は親会社の所有とし、子会社が親会社に家賃を払う形にします。資産管理会社も家賃収入で収益が上がりますが、実際の収益の源泉は事業会社です。今後事業会社の株価が上昇する見通しとなるわけですが、分割の際に事業会社の株を後継者に譲渡すると大きなメリットがあります。

いままで蓄積してきた財産は、資産管理会社に残し、後継者を含めた相続人に相続させ、事業会社は100%後継者に引き継がせるというやり方です。別掲のA社の貸借対照表と分割後の貸借対照表を確認ください。事業会社に資産と負債を同額(4億)引き継ぐことで、事業会社の純資産は資本金のみとなります。(例では100万円出資)つまり、100万円で事業を後継者に譲渡することが可能となります。このスキームの本質は、利益を今後蓄積し純資産が増えていくであろう事業会社を分割直後の安い価額で譲渡するという点です。M&Aなどの場合、純資産額に営業利益の3~5年分を加えた金額をベースに売買価額を考えるなど将来の利益も加算されるのが通常です。(通常、暖簾代といいます。)税法的にもこの暖簾代が問題になる事がありますので、実際にここまで極端なことができるかどうかはケースバイケースですが、主旨はお分かりいただけると思います。

また、事業会社の株式を譲渡ではなく、贈与することも可能です。この場合に気をつけなければならないのは、このシリーズの2回目で詳説致しましたが、相続時の特別受益となる点です。特別受益財産は、贈与時の価額ではなく、相続発生時の価額となりますので、民法上の遺産分割の際に後継者の相続割合が高くなり過ぎ、遺留分などの問題が発生する可能性があります。(税金的には、贈与した時点で終了しますので問題はありません。)

3.資産管理会社の取り扱い

資産管理会社は、事業会社に不動産を貸して賃料収入を得ます。利益は安定して上がりますが、相続人を役員にし報酬を支払うなどしていけば、株価の大幅上昇の心配がなくなります。また、土地は貸家建付地となり、建物は借家となるので相続税評価額が下がるというメリットもあります。

ただ、総資産に占める土地等の価額が大会社で70%以上、中会社で90%以上だと、「土地保有特定会社」となります。この場合、株価は「純資産価額」で評価しなければなりませんが、逆にそうでなければ、「類似業種比準価額」での評価も可能です。

設例の資産管理会社は、土地が3億円で建物が1億円ですので、土地等の割合が75%となります。つまり、大会社の場合には「土地保有特定会社」に該当しますが、総資産4億円、従業員数名、また賃料収入は数千万とすると、まず大会社にはなりません。結果として、資産管理会社は「土地保有特定会社」には該当せず、「類似業種比準価額」での評価が可能となります。前回の株価評価でご説明致しましたが、配当・利益・簿価純資産額を上場会社の平均と比較して算出し、特に利益の比準割合が他の3倍です。利益が出なければ評価も下がりますので、後継者も含めて、相続人に贈与する場合には有利になるといえます。

最後に、後継者でない相続人に資産管理会社の役員として報酬を支払うことで遺産分割のバランスをとるという主旨もある事もご留意下さい。

今回は会社分割を使った対策の具体例をお話し致しました。状況によっては大変効果のある対策ですので、是非自社に当てはめて考えて見てください。

相続・事業承継対策シリーズ第六回 相続・事業承継対策における生命保険の活用(1)

生命保険は相続・事業承継問題には欠かせないものです。今回から2回に渡り取り上げたいと思います。

生命保険の特長

事業承継対策には相続問題が絡みます。そして、相続は人の死を前提としています。生命保険がなぜ相続・事業承継対策に有効なのかというと、死を前提としたものだからです。欠かせないものと言えるでしょう。遺産の分割で問題になり揉めるのは、ほとんどのケース流動資産の不足によるものです。つまり、遺産の大部分が自社株(非上場株)や不動産である場合です。その点生命保険は死亡した瞬間に、現金という最高の流動資産となるのです。また、受取人を指定することができるのも他の資産にない特長といえるでしょう。受取人を特定の人に指定した生命保険は、(民法上は)相続財産になりません。受取人固有の財産です。例えば、負債が多く相続放棄をした場合でも、生命保険は受取人の財産ですので放棄に関わらず受取ることができます。ただし、特定の人を受取人に指定せず「法定相続人」と指定した場合には相続財産となります。

税法上はみなし相続財産

特定の人を指定した生命保険は相続財産にならないと申し上げましたが、相続税法上は(みなし)相続財産となります。この点混同しやすいのですが、配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2・子1/2となります。この遺産分割を考えるときに、例えば配偶者が受取人に指定された保険1億円があった場合、この1億の保険金は配偶者固有の財産となって分割対象から除外されます。言い換えると配偶者は保険金1億円を受取った上に残りの財産の半分が法定相続分として受取れるということです。ただし、遺産分割から除外されても実質1億円を受取っていますので、それに相続税が掛からないのは明らかに不合理なことです。それで、みなし相続財産として相続税の計算には含めて考えるのです。

後継者を受取人とする遺産分割

自社株式が遺産の大半をしめるような場合、後継者が自社株を全て相続すると、どうしても他の相続人の取得割合が少なくなってしまいます。遺言などで指定しても遺留分を侵してしまうと遺産分割でもめる原因となります。(遺留分とは法定相続人が最低限受取れると法律的に保障された割合で、法定相続分の半分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。このシリーズでも別の回で詳しくお話し致します。)

遺留分の対策や、遺留分を侵さない場合でも後継者以外の相続人に相応の財産を残したい場合に保険による代償分割という手段が有効です。

設例 遺産総額9億円(自社株6億円 不動産2億円 現金1億円)

相続人3名(後継者・後継者の兄弟2人(子3人))

この場合、兄弟3人が相続人になり、それぞれの法定相続分は1/3の3億円です。ところが、後継者が自社株を相続すると、他の相続人は取得額が後継者に比べてかなり低くなってしまいます。具体的には後継者6億円 その他の兄弟1.5億円ずつとなります。しかも、自宅不動産が会社の借入金の担保になっている、あるいは負債の連帯保証を引き継ぐ関係などで、後継者が自宅不動産を引き継がざるを得ないということも考えられます。そうするとほとんどの資産を後継者が引き継ぐことになるわけです。その際に、当然他の相続人が納得すればいいわけですが、本来3億円を受け継げる権利があるのにほとんど相続できないとなると納得するのは難しいでしょう。実際にこのようなケースは多く、社業に関係のない兄弟が自社株を引き継ぐことにならざるを得ないのです。しかも、自社株を他人に売却することも考えられます。定款上譲渡制限がついていても、譲渡を拒む場合には他の譲渡人を探さねばならず結局会社が自社株を買い取るという結果にならざるを得ないでしょう。このような時に生命保険の受取人を後継者にしておくことで、遺産分割とは別枠で保険金を受取れます。その保険金を代償財産として渡してあげることで他の相続人も納得できるのではないでしょうか。遺言書にも代償財産として支払う旨を明記しておく事も可能です。注意しなければならないのは、他の相続人を保険の受取人にしてはいけないという点です。保険金は受取人の固有の財産ですから、後継者は保険金を受取れない上にその他の遺産についても請求されるという羽目になってしまいます。受取人を指定した保険は民法上の遺産ではないという点は落とし穴ですので十分ご注意下さい。

金庫株と生命保険

第4回のコラムで金庫株を使った納税対策をご紹介致しましたが、金庫株の買取資金として生命保険の利用は有効です。相続した自社株をその会社に売却し、売却した対価で相続税を納めるというスキームでした。会社が自分の株を買い取って金庫にしまっておくというイメージからその名がついたというお話しを致しました。通常自社株を会社が買い取ると、株主に「みなし配当」の総合課税がかかるのですが、相続税の申告期限から3年以内の場合は、「譲渡所得」として分離課税されます。ケースバイケースですが、5割近い課税が1割程度になることもあります。詳細は第4回のコラムをご参照ください。

さて、この金庫株のスキームですが、実効するには会社に買取資金がなくてはなりません。その買取資金を生命保険で用意するというわけです。もちろん個人で保険に入り、直接納税資金にあてることもできますが、税金的に金庫株を活用するメリットは以前にお話しした通りです。

次回生命保険の活用についてもう少し掘り下げます。

相続・事業承継対策シリーズ第七回 相続・事業承継対策における生命保険の活用(2)

前回から引き続き生命保険の活用について、より具体的な内容についてご案内致します。生命保険は、死亡を前提とした金融商品なので、同じく死亡を前提とした相続(や事業承継)にマッチングするという話は前回も致しました。死亡しなければ現金化されない反面、死亡した際には非常に効果的であるという話です。こういった面を具体的に説明致します。

保険の良いところは、払込保険料よりも多い保険金が保障されることです。中途解約した場合に戻ってくる返戻金は払込保険料を下回るケースが多いですが、死亡保険金として受け取る前提であれば非常に高利回りな金融商品と捉えることができます。例えば、60歳の男性が10年間払いの終身型の保険に入る場合、年払100万円の保険料に対して、死亡保険金は大体1500万円になります。つまり1000万円の払込に対して1500万円受け取れる事が確定するわけです。この際注意するべき事は、保険金が完全に固定されているものでは将来の金利変動に耐えられない可能性があることです。つまり、1000万円を支払い、将来1500万円を受け取っても、1500万円の価値がインフレで半分になっていたら意味がないのです。現在のような低金利の時代が続けば問題ないですが、将来金利上昇とともにインフレになる可能性も十分にあります。金利に連動して保険金も増えてくれるような契約がありますので、そちらが望ましいでしょう。

た、贈与税の110万円の非課税枠、310万円の10%枠を使い、毎年現金を贈与し、保険料に充当していく手段もあります。

親が子に保険料分の現金を贈与し、契約者:子供、被保険者:親、受取人:子供という形態で契約します。この場合のメリットは、保険金を受け取った時に、相続税ではなく、所得税(一時所得)の対象になることです。相続税の最高税率が50%なのに対して、一時所得の場合は最高でも25%までしかかかりません。相続財産の過多によりこの贈与のプランが有効かどうかの判断をすることになります。

ただし、毎年同額を定期的に贈与すると、定期贈与の認定をうけるリスクがあります。例えば、上記の例の保険で、毎年110万円を10年間贈与した場合、当初から1100万円の贈与をする予定だったと認定されると(一括で1100万円贈与したことになり)、贈与税が270万円課税されます。これでは本末転倒です。これを避ける為には、毎年都度、贈与契約書を取り交わすなどの工夫が求められます。制度運用には注意が必要ですので必ず専門家の確認をうけつつ実施してください。

どちらにしろ、保険契約をすることで、確実に現金を残すことができます。自社株や不動産が相続財産の大半を占めるというケースが多い中、現金で分割財産や納税資金を確保しようとしてもなかなか上手く行かないようです。現金があれば、事業資金として使われることになって、結局株価上昇につながるということもよくあるケースです。もちろん事業が拡大することはいいことです。ただ、事業承継という観点から考えた場合、保険を使って一定の強制力で納税資金や財産分割のための資金を確保しておく事は非常に重要なことと思われます。

株価の抑制についても保険が有効なときがあります。保険料損金で利益を圧縮すると、類似業種批準価額を引き下げる効果があります。株価の算定方法については、このシリーズでも第3回で解説しておりますが(図1)、法人の利益(所得)が株価に大きく影響します。また、利益が上がらず保険を解約した場合、決算書上は解約返戻金を営業外収益として計上することになります。(つまり、経常利益を引き上げることになります。)しかし、株価算定上は、「非経常的な利益」とみなされて自社株価額には影響しません。昨今の不況で利益確保のために、保険の解約返戻金を使う企業が当社の関与先でも多く見受けられますが、保険の解約で利益を確保したような企業は現在自社株価が大きく下がっている可能性があります。言い換えると、保険の解約返戻金を除いた利益がマイナスであれば株価算定上は利益がゼロとして計算しますので株価が低く評価できるという事です。実際に計算してみると、評価額が半分以下になるケースも多々あります。1/5以下になるケースもありました。

不況の時期の経営課題は、売上増強・新商品開発などがメインとなる傾向がありますが、事業承継という観点でみると、株式を後継者に贈与したり譲渡したりするチャンスとも言えます。景気のいいとき程、相続や事業承継対策に興味が向きます。反面、不況になるとどうしても「事業承継を考える余裕がない」となり勝ちです。しかし、ピンチの中に実はチャンスが隠れていると言う事も多々あるという事をご理解頂ければと思います。

相続・事業承継対策シリーズ第八回 自社株と遺産分割

このシリーズも8回目となりました。今回は遺産分割に関して、民法上の権利関係を中心にご案内致します。

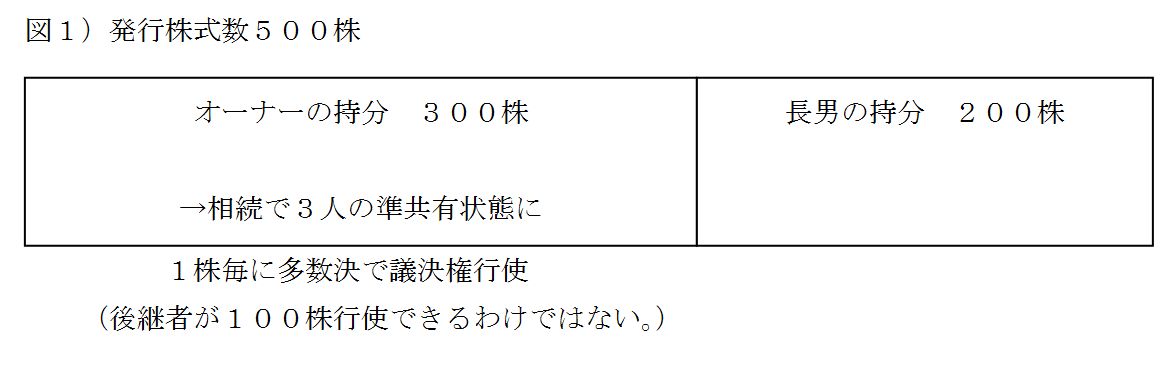

自社株と法定相続

遺言がない場合は、相続が発生した瞬間に法定相続分により財産が相続人に自動的に移ります。たとえば、相続財産が、家屋・土地・預貯金・自社株の場合、それぞれの資産が法定相続分で分けられるというイメージです。まず、法定相続分について簡単にまとめます。代表的なケースをあげます。すべて非相続人(死亡した人)との続柄です。

配偶者・子供の場合 配偶者1/2 子供1/2(子供複数の場合1/2を均等相続)

配偶者・親の場合 配偶者2/3 親1/3(親2人の場合それぞれ1/6)

配偶者・兄弟の場合 配偶者3/4 兄弟1/4(兄弟複数の場合1/4を均等相続)

配偶者と子供は常に相続人になり、子供がいる場合(配偶者がいなくても)親・兄弟には相続権は発生しません。また、子供も親もいない場合のみ兄弟に相続権が発生します。こで、財産毎に権利関係が違うので注意が必要です。次の設例で解説致します。わかりやすくするため相続人は子供3人のみとします。

設例 相続財産 不動産1億円 預貯金1億円 自社株3億円

相続人 子供3人

この場合、子供はそれぞれ1/3ずつの相続権がありますが財産の種類によって権利関係が違います。まず、預貯金については分かりやすく、「当然分割」と言って、1/3ずつに分割されます。相続人はそれぞれの権利で3333万円までを自由にできるということです。(ただ、実務上相続人全員の同意がないと銀行はお金を出さないようです。)

次に不動産ですが、1/3ずつの「共有」になります。更地の場合は分ける事も可能ですが、家屋が建っている場合などは全員の同意がないと処分が出来ない状態になってしまいます。遺産分割において、共有状態が後々の問題になるという話は良くあることです。

最後に自社株です。自社株は例えば発行株式数が600株とすると、それぞれが200株を取得すると考え勝ちです。ところが、自社株の権利は不動産の共有に似ています。「準共有」と言って、1株1株が全て子供3人の準共有状態になります。(難しい用語ですが、「所有権」を複数人で持つのが共有で、「所有権以外の権利」を複数人で持つのが準共有です。株の議決権に関しての準共有ということです。)この準共有状態の株の議決権は行使できないのでしょうか?見解の分かれるところですが、持分の多数決で行使できるというのが有力な最高裁の判例です。その他、全員一致でのみ議決権を行使できるという判例もあります。

例えば子供3人のうちの長男が後継者として発行株式の40%をオーナーから生前贈与を受けていたとして(図1参照)、残りの60%が準共有となるわけです。300株の内100株が長男に渡れば60%(200株+100株)の議決権を保有することになるのですが、準共有状態では、議決権は多数決となってしまいます。先代オーナーの相続時まで保有していた300株は、1株それぞれに長男は1/3しか権利がありません。他の2人の子が長男に反対すると、長男は議決権を行使できないという結果になってしまうのです。この例は、生前から後継者に40%の株を保有させるなど計画的に事業承継の準備をしていても問題が生じる要素があるということを意味しています。自社株の相続については細心の注意が必要です。

自社株と遺留分

遺留分とは、遺言がある場合に生じる可能性のある権利です。遺言がない場合は法定相続分による権利が相続と同時に発生すると前述致しました。遺言のある場合は、遺言通りの権利が発生します。(相続人全員の同意で覆す事は可能です。)遺留分とは、遺言の内容があまりにも偏っていて特定の相続人の相続割合が低い場合に、法律的に保障された最低限確保できる相続割合です。遺言どおりに一旦遺産分割されたあと、遺留分を侵されている相続人がその分を取り戻す請求(遺留分減殺請求)をするという流れになります。

前述の設例で解説します。まず、子供3人の遺留分はというと、遺留分は法定相続分の半分になります。つまり、法定相続分1/3で、遺留分は1/6です。

後継者に自社株を全て引き継がせるということで、3億円の自社株を長男。不動産(1億)を次男、預貯金(1億)を三男という遺言を書いたとします。遺産総額5億円なので分割割合は、長男3/5、次男1/5、三男1/5となります。遺留分(1/6)は、約8300万円なので、一見問題がないように思われます。ところが、ここにも落とし穴があります。問題は、生前に後継者(長男)が贈与で受取った200株の存在です。実は、この生前贈与の自社株は特別受益財産といって、遺産分割の際には戻して分割することになっているのです。つまり、遺産総額は、5億円ではなく、既に後継者が贈与されていた自社株40%の評価額2億円を加えて7億円となります。そして、後継者(長男)は5億円を取得。次男三男が1億円ずつ取得と考えます。そうすると、次男・三男の取得割合は1/7となり遺留分を侵害していることになってしまうのです。相続税を計算する際には、3年以内の贈与のみ遺産に加えるので混同し勝ちです。遺産分割は税法ではなく民法上の判断になります。何年経っても、贈与した自社株などの特別受益財産は遺産に戻して分割を考えることになります。

今回の話で、民法上の権利関係がいかに複雑かお分かり頂けたと思います。多くの対策は税金面に偏り勝ちのようです。相続・事業承継はあらゆる角度からの対策が必要です。

相続・事業承継対策シリーズ第九回 種類株式と事業承継

前回(第八回)は遺産分割全体に関する民法上の権利関係について自社株を中心に解説致しました。また、このシリーズの第一回と第二回では、自社株を後継者などに贈与をするケースについて解説致しましたが、今回は、種類株式を使った自社株の贈与とその税法・民法上のメリットや注意点をお伝え致します。

種類株式は、平成13年から発行可能でしたが、会社法の施行にともないより自由な取り扱いができるようになりました。大きく分けて9種類あり、さらに組み合わせにより多種多様な種類株式が発行できるのですが、事業承継に絡めて全て解説するのは不可能ですので、今回は無議決権株式を中心に解説致します。

詳しくご存知でない方もいらっしゃると思いますので、そもそも種類株式とは何かと言う事を初めにまとめます。株式を保有する株主の権利は、①配当②財産分与③議決の3つです。つまり、配当を受取る権利があり、(法人を解散した際に)財産分与の権利があり、株主総会での議決権を行使する権利があるということです。この3つが普通にセットされているものが普通株式です。種類株式はこの3つの権利を制限したり拡大したりしたものといえます。例えば、配当を優先に受取れるように設定した株(優先配当株)、議決権を制限するように設定した株(議決権制限株)などがあります。また、通称「黄金株」と言いますが、その一株で全ての議決を拒否することのできる種類株式も発行可能です。条件が揃えば会社が強制的に買い取れる種類株式などもあります。詳しくは割愛いたしますが、普通株式と違った権利・義務を有するものとご理解頂ければ結構です。なお、種類株式の発行は定款変更が伴いますので、株主総会の特別決議が必要です。具体的には、2/3以上の賛成です。

種類株式の中で、議決権が全くないと設定した種類株式を「無議決権株式」といいます。以前無議決権株式は、必ず配当優先株式でなければ発行できなかったのですが、会社法施行以後、単なる議決権のない種類株式としても発行可能になっています。この無議決権株式は、議決権のある株式に比べて価値が劣るというのは予測されることです。しかし、ここでも税法と民法に分けて考える必要があります。それぞれについて概観します。

種類株式の評価額ですが、意外にも基本的に普通株式と同じ評価です。選択として、5%評価を下げる事も可能です。ただし、この場合は全株式の総合計は同じになりますので、他の普通株式の評価はその分上昇します。どちらにしろ、議決権が全くないのに、普通株式の95%~100%の評価額になると言うのは意外な取り扱いです。しかし贈与という面から見るとおもしろいことが考えられます。評価が同じことを利用して、後継者には普通株式を贈与し、非後継者には無議決権株式を贈与するというスキームです。将来の相続税を減らし資金繰りが悪くならないようにするためには、安い贈与税で自社株を贈与することが有効なケースが多く、そのことは以前(第一回・二回)も解説致しました。贈与税は年間の受贈額を合算して税金を計算します。110万円までは非課税で、310万円までは10%以下の税率になります。理論的には、10%以上の相続税がかかる人は、310万円までを贈与すると税金的にメリットがあることになります。この場合の税金は受贈者一人ずつ計算しますので、複数の相続人に贈与することができればより多くの資産を次代に移転することができるのです。ここで企業オーナーにとって問題なのが、資産の大半が自社株であるケースが多くバランスがとりにくいことです。後継者以外の相続人に一定の割合までは普通株式を贈与しても問題はないとも考えられますが、できれば後継者に議決権を集中させておいた方がトラブルの種になりにくいといえます。そこで、普通株式の一部を無議決権株式に変更し、後継者には普通株式、その他の相続人には無議決権株式を贈与することにします。そうすると、安い贈与税で多くの資産を次代に移転できるとともに、議決権は後継者のみに引き継げるのです。また、後継者が定まっていない場合などは、無議決権株式のみを全ての相続人に贈与し、普通株はオーナー経営者がそのまま保有し続ける事も当然可能です。

さて、ここで、このシリーズを読んでこられた方や勘の鋭い方は気がついていらっしゃると思います。無議決権株をもらった後継者以外の相続人は納得できるのか?と言う点です。議決権がなければ何も意見を言えませんし、配当が出なければ会社が解散し財産分与を受けるなどしない限り換金化はできません。その通りです。何度も申し上げてきたとおり、以上の話は税法上の取り扱いです。つまり、無議決権株と普通株の評価額が同じなのはあくまでも相続税や贈与税を計算する際の事に過ぎません。法定相続分や遺留分などが規定されている民法の取り扱いは全く違います。・・・では、民法上はどのように取り扱うのでしょうか。

それは、未だ判例もなく、明確にはなっていないというのが回答です。普通株と無議決権株が同じ価値ではないというのは明らかですが、その価値の違いは遺産分割の際してケースバイケースであると思われます。極端なケースで、後継者が50%の株式を相続(又は受贈)し、他の相続人が50%の無議決権を相続した場合、会社の議決権は後継者が全て保有し、他の相続人は実質何も相続できないという結果になってしまいます。このようなケースで、仮に裁判をしたとしたら、遺留分などが問題になると予想されます。

そこで、無議決権の代わりに優先配当にするというスキームを取り入れる事もあります。つまり、議決権がない代わりに配当を優先的に受取れるようにするのです。確かに一つの有力なやり方ではありますが、この場合、優先権を強くしすぎると経営の足かせになることも考えられます。また、逆に配当を出すかどうかを決める権利を付与するかどうかも問題です。すなわち配当がもらえればそれでいいという立場の株主と、オーナー経営者という立場の違いが軋轢を生む可能性があるということです。

最後にまとめですが、種類株式を有効に使えばいろんなスキームが考えられます。しかし、複雑になればなるほど落とし穴が増えるということもありますので慎重な運用が求められるところです。特に税金だけに目を向けた対策にならないように注意して下さい。

相続・事業承継対策シリーズ 第十回 経営承継円滑化法

第10回 経営承継円滑化法

早いものでこのシリーズも残り3回となりました。今回は平成20年に制定された新しい事業承継の法律に関連する情報を解説致します。

この法律の制定された背景には、日本では中小企業の事業承継が様々な理由で困難なことが多く、その結果中小企業の活力が奪われたり、事業継続が困難になったり、雇用も守られないといった状況があります。主な問題は大きく分けて二つあります。

一つ目は納税の問題です。今までもこのシリーズで解説してきましたが、企業オーナーの場合特に相続財産の中に占める自社株式の割合が多く、また上場株式と違い換金性がありませんので、自社株の多くを引き継ぐ後継者(相続人)は納税資金難になってしまうということです。

二つ目は遺産分割の問題です。これも相続財産に占める自社株式の割合が多い事に起因するのですが、後継者に経営権を集中させるために遺言などで、自社株を後継者に、その他の財産を後継者以外に相続させるようにした場合、問題となるのが遺留分です。詳細は前述しておりますので割愛致しますが、自社株や事業用財産以外の相続財産が割合少ない場合、事業に関係の無い相続人にも自社株を相続させざるを得ないことになります。(種類株式を使った工夫などは可能です。)そして株主が増え経営権が分散すると様々な問題の原因となります。こういった問題を解決しやすくするために制定されたのが「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」です。制度は3つの柱で構成されています。順に解説していきます。

①「遺留分に関する民法の特例」

遺産分割に関する制度です。遺言書がない場合は、法定相続分が各相続人の権利となりますが、遺言書によって取得させる財産やその割合を指定する事ができます。その際に、問題となる可能性があるのが、「遺留分」です。(法定相続や遺留分についての説明は第8回で解説していますので参照ください。)相続財産に占める自社株の割合が高い場合、後継者に自社株を引き継がせるように遺言書が書かれていても、遺留分を侵害する結果となり、他の相続人から「遺留分減殺請求」をうける可能性があります。遺留分とは簡単にいうと、遺言の内容に関係なく法律で最低保障された遺産の取り分です。その最低保障を侵害されている場合、それを取り返す請求が遺留分減殺請求です。つまり、相続が争族になってしまうケースです。いくら対策をしていても自分が死んだ後のことは伺い知る事ができません。特に対策をしていく過程でも自社株が高額になってしまい、思いの他相続財産に占める自社株評価額割合が高くなり当初の対策が意味を成さないということもありえます。しかも、後継者が社長になり会社を発展させた結果、自社株の評価額が上昇し、遺留分を侵害してしまうという皮肉なことも起こりえます。

こういった問題を解決する為に、自社株については遺留分の算定から除外したり、現時点での評価に固定したりする合意を相続人間でする制度が「遺留分に関する民法の特例」です。当然遺留分の権利を制限するものですから、後継者以外の相続人にはなにかしらの対価が必要となりますが、先代が健在な内に遺産分割を明確にしておくことに役立ちます。

②「相続における金融支援措置」

事業承継に関わる2つの融資制度です。

1つめは、会社の資金需要に対する制度です。(中小企業信用保険法の特例)後継者に事業を引き継いだ際に、先代ほどの信用力がないため、取引条件が悪化したり、銀行からの借入条件が悪化したりした場合に信用保証協会の債務保証が通常の融資と別枠で受けられるものです。たとえば、後継者が相続税の納税資金確保の為に金庫株を会社に譲渡する際に、会社にお金がなければ実行できません。信用保証協会の保証を受け、融資を受け、金庫株として後継者から自社株を買い取ることができます。

2つめは、後継者の資金需要に対する制度です。(日本政策金融公庫法の特例)後継者が他の相続人から自社株や事業用資産を買いとる資金、相続税の納税資金、遺留分減殺請求に対する支払い資金など事業承継に必要な資金であれば幅広く融資を受けられます。適用利率も通常の基準利率よりも0.4%程度低い特別利率が適用されます。

あくまでも融資ですので、返済しなければならないのは当然ですが、一時的に大きな資金がかかるところを、長期で負担できるので財産を不利な形で処分したり、資金繰りに苦しむといったことが緩和されるものと思われます。

③「自社株式に関る相続税・贈与税の80%猶予制度」

一般的にオーナー経営者から、子供など親族がオーナー後継者になる場合に利用できます。細かい要件は法律の条文や他の書籍に譲ります。80%猶予というとインパクトのある制度ですが、あくまでも猶予であるという事と、5年以上事業継続が必要であったり、80%以上の雇用を維持しなければならないなどいろんな用件(足かせ)があります。制度の趣旨が事業継続や雇用維持にあるので当然といえば当然ですが、今のところ企業オーナーや専門家の、制度に対する評価は高くないという印象です。先進諸外国の状況は、例えばイギリスでは事業会社の株式や事業用資産は非課税になっています。フランスでは事業用資産は75%軽減、ドイツでは10年事業継続することで非課税になります。アメリカも130万ドルの事業用資産は非課税となります。その他にも事業継続のために優遇されている制度があります。比較すると、日本での制度はまだまだ制約が多く使いにくい制度ではないかと思われます。

では、この制度は意義が薄いのかというとそうではありません。企業の状況によって制度がマッチングするケースも当然ありますし、今後制度が改訂され、より使いやすいものになることも十分想定されるからです。(例えば金庫株の制度なども改正を重ね使いやすい制度になりました。)その為に、今からやっておくべき事は制度の内容を十分に理解しておくこと、そして経済産業大臣の事前確認申請を検討することです。今年の3月までは、移行措置で、制度利用にあたり事前確認は不要だったのですが、4月以降事前確認を受けておく必要があります。どのような確認かというと、計画的に事業承継に取り組んでいる事を申請し、その事を確認しておいて貰うということです。申請書類をまとめるだけでも事業承継への意識が高まる効果も期待できます。また、確認を受けたからと言って必ず納税猶予制度を利用しなければならいということではありません。

今回取り上げた法律は、事業承継において大きな制度であるといえます。有効に利用すれば事業承継をよりスムーズに進めることが可能です。ただ、最後に注意ですが、この法律に限らず複雑な対策をすればするほど、抜け穴があったり、法律・制度が変更になり見直しが必要になる可能性が高まります。前提として、専門家と相談しつつ、できるだけ分かりやすくシンプルな対策にすることを心がけてください。

相続・事業承継対策シリーズ第十一回 「M&Aと事業承継」

相続・事業承継対策シリーズ第十一回 「M&Aと事業承継」M&Aの直接の意味は、「合併と買収」ですが、広い意味では、「資本提携」や「包括的な業務提携」など組織再編をすべて含む概念です。その中の会社分割を使った手法はこのシリーズでもご紹介致しましたが、今回は、全般的に中小企業オーナーにとってのM&Aについて解説致します。

M&Aというと、大企業の合併や買収のイメージが強く中小企業の経営者にはあまりなじみがないと思われます。確かに、ニッポン放送株の買収など、以前マスコミを騒がせたことがあるように大企業が敵対的にM&Aを仕掛けるというイメージが強いようです。ただ、昨今はM&Aの制度も整備され中小企業の友好的M&Aが数多く成立しています。後継者が不在の為に事業継続が先行き難しく、同業他社に売却を希望するケースや、会社分割をして収益性の低い部分を、買収すれば相乗効果の期待できる他社に売却するといった、お互いにとってメリットのある事案です。親族内での事業承継が50%以下になってきた現在では、現実的な選択肢の一つといえるでしょう。

会社を売却し残った資金で別の事業を立ち上げるという考え方があります。時代の変化と共に、先代の経営者の頃は成長産業だったものが、後継者の時代には斜陽産業になってしまうことは多々あります。このような時に、会社自体を、有効に生かせる他社に売却をし、売却資金で新会社を起こすという考え方です。この場合当然、会社全体を売却する事も考えられますし、新規事業部門を立ち上げて軌道に乗ったところで古い部門のみを売却するなど、いろいろなパターンが考えられます。組織は人で成立しており、単純に売り買いするというだけの考え方では上手くいきませんが、時に大変有効な手段となります。

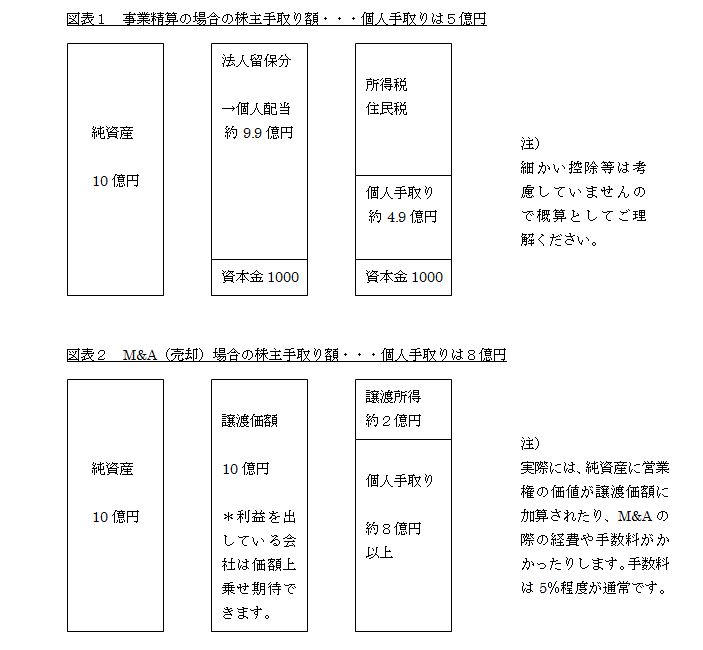

事業承継において、最悪のケースの一つが事業精算といえます。いったん事業精算をし、精算した資金で新たな会社を立ち上げるということも考えられますが、そのような考えでもM&Aであれば税金面で大きなメリットがあります。事業精算をした場合には、含み資産に対して約40%の精算法人税が掛かります。残りの資産は株主に分配されますが、その分配金にも50%の所得税がかかってしまうのです。図表1を参照ください。例えば、10億円の純資産の会社を清算すると、株主の手取り額は僅か5億円程になって

しまいます。法人税・所得税が最高税率でかかるからです。一方、M&Aの場合(図表2)は、株主が、保有株を第三者に売却するだけなので、長期譲渡所得として株主に20%の課税がかかるだけです。結果として8億円を株主は手にすることができるのです。しかも、事業は継続されるので社員の雇用も守れます。オーナーが変ってしまい、社員は、たとえ戸惑うことがあろうとも、職を失わずに済むのです。

また、オーナー株を、オーナー以外の若手役員や社員が買い取るという方策も当然考えられます。MBOやEBOといわれる手法ですが、広い意味ではM&Aの一種です。役員や社員の中で意欲があり、経営者としての資質が備わっている人物がいれば有力な選択肢といえるでしょう。この場合には、会社の資産内容にもよりますが、退職金をオーナーに支払うなどして会社の純資産を下げ、買収しやすくすることも当然検討されるでしょう。M&Aというと良いイメージをもたれない方もいらっしゃると思いますが、選択肢の一つとして考慮しておくことは大変重要と思われます。それにより、事業承継戦略の幅が広がるからです。自分の会社を自分の子供(親族)に引き継がせたい、という思いは根源的な人間の欲求ともいえるもののようです。しかしその想いが強すぎて斜陽産業の会社を引き継がされる後継者(子供)もいらっしゃいます。また、後継者(子供)には自分が興味を持ちやりたい事業もあるかもしれません。出来上がったビジネスモデルを踏襲するだけで成り立っていくような会社なら、それほどの経営的な素質は必要ないかもしれません。しかし、いずれ時代は変化するのです。厳しい競争社会の中で本当に妥当性があり相応しい体制を、今回解説したM&Aも含めて後継者に残していきたいものです。

相続・事業承継対策シリーズ第十二回「後継者は何を引き継ぐのか」

このシリーズも最終回となりました。いろんなスキームや考え方をご案内してきましたが、今回は、事業承継の本質について私の考えを述べさせて頂きます。

例えば、時計を製造販売する事業があるとします。事業承継とは何を引き継ぐのでしょうか?・・・役職・株式・工場・権限・お客様など、いろいろと思い浮かびます。・・・では、この事業の目的はなんでしょう。時計を製造販売することなのでしょうか?・・・

私が何を言いたいか、すぐにお分かりになる方もいらっしゃると思います。時計を販売することが目的ではなく、時計をお客様に販売することで、便利な生活・快適な社会・幸せな人生というような「利得」を提供することが目的なのです。さらに大きな意味で言えば、世の中の幸せの為に役に立ち、その結果世の中に必要とされ、相応の報酬(収益)を得ることなのです。得た報酬(収益)で会社の継続発展をはかり、経営者自身・社員の生活を守るのです。こういった観点から考えれば明らかですが、承継するのは時計の製造販売の事業(ビジネスモデル)ではありません。なにもしなければビジネスモデルは古くなり陳腐化してしまいます。また、先代が社長をやっていた時期には景気のいい業種であっても時代と共に斜陽産業となっていく例は枚挙に暇がないのです。

事業を引き継ぐのではない。では何を引き継ぐのでしょうか?それは、経営者の理念です。「どういった心境で何を目的に事業を始めたのか?」「事業の目的は何か?」「最終的に何をしたいのか?」という根本的な理念です。経営者自身の生き様であり証なのです。本来であれば事業承継ではなく、理念承継と言い換えてもいいかもしれません。理念を大事にすれば必ずしも時計の製造販売にこだわることはありません。長期にわたり発展している多くの会社は、理念にこだわる反面、手段はさっさと変えてしまうことがあるということはお聞きになられたことがあるでしょう。

その理念を最も良く理解し実践できるのが自分の子供であればいうことはないのかもしれません。逆に言うと、理念を理解し実践できる、後継者を育成することが必要なのです。そして、後継者となるには、経営資源を自由に使い、「関連性のある新たな事業」を、または「組織・資産を有効に活用できる事業」を、もしくは「全く新規の事業」を興していく気概が不可欠といえます。いままでのビジネスに乗っかって苦労なく経営が出来るほど世の中は甘くはありません。利権に守られた古い時代は事業そのものが財産であり代々受け継がれていくものでしたが、現在の状況はそうではないのです。親の会社が調子良く儲かりそうだからという理由で事業を承継しても、そんな甘い考えでは早晩会社は傾くでしょう。会社の存続価値、経営理念をしっかり理解し賛同し、経営者としてのやりがいも強く感じ、本気で自分の人生を賭けた勝負にでるという覚悟が必要なのです。

昨今は、親族以外が事業を承継するケースが過半数を超えていますが、当然のことです。なぜかといえば、適任者が親族にいるとは限らないからです。社会は、構成員それぞれが、自分の得意分野で能力を発揮していくことで発展していきます。つまり適材適所ということです。力仕事が得意な人が事務をやり、事務が得意な人が力仕事をするのはそれだけで、「社会」の損失です。繰り返しになりますが、「会社」の損失であるだけでなく「社会」の損失なのです。事業を承継するときも社会全体にとって誰が承継するのが適切なのかという観点で考えることが、経営者の責任であるとともに、それが社会の道理・自然の摂理に合致することだと考えています。道理に合わないことは長期的には上手くいかないというのが世の常だと思いますがいかがでしょうか?

どの経営者の方も、会社を自分の子供(や親族)に引き継がせたいという感情は大変強くあります。しかし、適任者でない親族が引き継ぐことは、会社にとってもその親族にとっても幸せな結果にはならないのではないでしょうか。単に、財産を残したいのであれば、会社を分割するなどして、資産収入がはいる形にすればよく、必ずしも事業の代表者になる必要はないわけです。親族承継が一般的だった過去は、相続と事業承継は一体化したものでしたが、相続と事業承継を分けて対策をうっていくケースが今後も増えていくと思われます。

子供には教育を残せという言葉があります。「もう一人の子供」である会社にはふさわしい後継者を残すことが、経営者としての最後の仕事です。ただし、決して親族以外の承継をお勧めしているわけではありません。一方で、自分の子供を後継者にしたいという親としての思いがあるならば、それに相応しい教育をし、経験をさせていくしかないのです。後継者の育成にこそ事業承継の本質があると思うのです。

今回は、少々私見の面もあったかもしれませんが、お考えの一助になれば幸いに存じます。最後までお読み頂きありがとうございました。一度の人生、悔いなく熱く生きていきましょう!